碳是最重要的化学元素之一,也是有机体的基础元素。然而,在配位化学中,过渡金属的配位原子通常是杂原子(主要是N / O / S / P)。如经典的卟啉-金属络合物,它的骨架内虽然多数是碳原子,但配位原子全为N原子,碳只是配角。碳似乎只是有机化学的主角,以碳作为配位原子的多齿络合物极少。本课题组原创的“碳龙化学(Carboloong Chemistry)”再次取得重要进展,首次制备了五齿碳链螯合过渡金属的络合物,单晶结果表明所有配位碳原子均在赤道平面内,换言之,:在赤道平面内有5个碳与一个金属配位,是平面内具有最高碳配位数的金属络合物。相关成果以“具有平面莫比乌斯芳香性和独特性能的CCCCC五齿螯合物”为题发表于《Science Advances》(Sci. Adv. 2016, 2, e1601031 , CCCCC Pentadentate Chelates with Planar Möbius Aromaticity and Unique Properties)。该工作挑战了金属在赤道平面内碳配位数的极限,构筑了迄今最大共轭结构的平面型Möbius 芳香性体系,产物吸收光谱宽、稳定性优异,在生物医学应用和太阳能利用方面具有广泛的应用前景。

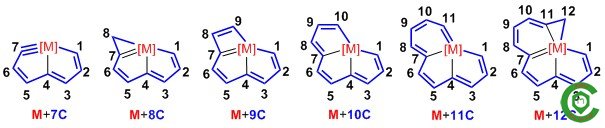

2013年,我们首次报道了一类全新的芳香体系-金属杂戊搭炔(Nature Chem., 2013, 5, 698)。在此基础上,经过三年努力,逐步建立了独特的“碳龙化学(Carboloong Chemistry) ”。其核心是一条7-12个碳原子的纯碳链(碳龙,Carboloong) 螯合过渡金属形成的“碳龙配合物(Carboloong Complex)”,也是一系列颠覆传统的芳香性分子骨架基元。我们的“碳龙化学”近年一直在突破常规、挑战化学极限。包括:1)金属杂戊搭炔(7碳龙配合物)的合成,挑战卡拜碳键角的极限,其分子内含有一个迄今最小的卡拜键角(小于130°),大幅度地把极限记录压缩了17°之多;金属杂戊搭炔是首次分离的平面型Möbius芳香性体系,改变了Möbius芳香性体系必须具有扭曲分子骨架的传统观点;(Nature Chem., 2013, 5, 698; Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 7189),该成果入选2013年度“中国高等学校十大科技进展”;2)首次发现环卡拜具有既亲电又亲核的“变色龙”反应性,首次分离金属杂戊搭烯 (Nature Commun., 2014, 5, 3265);3)首次实现一个金属同时被三个芳香环共享,为金属杂分子石墨烯或金属杂纳米石墨烯的合成与制备提供了可能(Angew. Chem. Int. Ed., 2014, 53, 6232);4)首次合成金属杂戊搭烯并环丙烯(8碳龙配合物),并发现其不饱和三元环具有sigma-芳香性,突破了sigma-芳香性仅存在于饱和体系的限制(Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 3102);5)首次合成了金属杂戊搭烯并环丁二烯(9碳龙配合物),发现一个金属可以同时稳定两个反芳香骨架(戊搭烯和环丁二烯),从而突破一个金属只能稳定一个反芳香骨架的限制,证明了过渡金属强大的稳定能力 (Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 6181)。

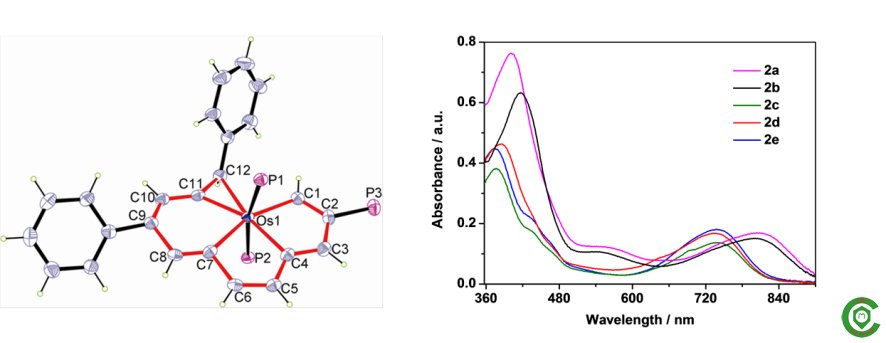

本次工作合成的12碳龙配合物在平面内有五个M-C键,成为平面内具有最高碳配位数的金属络合物,将配位化学和金属有机化学做到了极致。该校吕鑫教授、朱军副教授等通过理论分析发现,由12个碳原子组成的碳链(C1—C12)对过渡金属中心有强烈的螯合作用,且因其中11个碳原子与金属原子间的d-p共轭而具有Craig-Möbius 芳香性。这也是目前所报道的具有最大共轭结构的平面型Möbius 芳香性体系。该络合物因之呈现优异的空气、水、光、热稳定性。此外,该络合物具紫外-可见-近红外宽吸收特征和突出的光热转换效率,在肿瘤光热治疗等方面有良好的应用前景。该校刘刚教授发现该络合物具有良好的生物相容性和优异的光热治疗性能。荷瘤小鼠尾静脉注射该络合物后,经808 nm近红外激光照射小鼠的肿瘤组织,肿瘤局部急剧发热,2天后肿瘤细胞明显凋亡,2周该肿瘤组织完全消失。

该论文充分利用厦门大学多学科科研优势,通讯作者为夏海平教授(合成、表征)、刘刚教授(生物医学应用)和吕鑫教授(理论计算)。合成实验和结构表征由朱从青(第一作者,目前在麻省理工学院、2005年诺贝尔化学奖得主Richard Schrock教授课题组从事博士后研究)完成;生物医学应用由杨彩霞(共同第一作者)、林凎、杨宇惠、王晓勇合作完成;理论计算由朱军、王永恒、朱从青完成。美国NIH的陈小元教授参与了生物医学应用的讨论。该研究得到国家自然科学基金和科技部的资助。

戊搭炔具有高度反芳香性、高度环张力,因而从未被成功合成与分离。 2009年,朱从青博士通过在戊搭炔中引入一个过渡金属的办法,成功合成并分离了首例金属杂戊搭炔。实验与理论研究表明,金属杂戊搭炔具有芳香性。从而首次实现了反芳香性到芳香性的突变。单晶衍射揭示其分子内含有一个小于 130°卡拜键角。sp杂化碳的标准键角是 180°,当其小于150°时,每压缩一度都需要克服巨大的环张力。因此,卡拜键角的极限之前只在 147-150°之间徘徊。小于130°的卡拜键角,比起 147°,一次性至少压缩了 17°,堪称为革命性的突破!相关工作发表于《Nature Chemistry》,随即在国际学术界迅速引起重大反响。《Nature Chemistry》同期在“News and Views” 栏目中,发表德国化学家以 “Metallacycles:Breaking the rules”为题的惊叹评述。《Nature China》的 “ResearchHighlights”专栏和ACS 的“Noteworthy Chemistry”栏目,也分别发表以 “Organic chemistry: Unusual aromatics” 和 “Metallacycles shows rare Möbiusaromaticity”为题的评述。

至此,朱从青同学已经发表顶级刊物文章7篇:Nature Chem.、Nature Commun.、Science Advances 各一篇,Angew. Chem. Int. Ed. 4篇(均为第一作者)。课题组特向朱从青同学致敬!

论文链接:http://advances.sciencemag.org/content/2/8/e1601031.full.pdf